04.13

令和2年国勢調査結果による日本の人口集中地区(6)~北海道札幌市の北東縁辺の都市群、石炭輸送の拠点都市だった岩見沢市、および栗山町、当別町、江別市

2020(令和2)年の国勢調査結果に基づき、人口集中地区を地域別に紹介するシリーズの6回目、札幌市の北東縁辺の都市群、岩見沢市、夕張郡栗山町、石狩郡当別町、江別市の人口集中地区を取り上げます。

概要

ここで紹介する人口集中地区は、岩見沢市、夕張郡栗山町、石狩郡当別町、江別市Ⅰ、Ⅱの計5つの地区です。なお、江別市Ⅰは札幌市の連合人口集中地区に、江別市Ⅰ、Ⅱは札幌市の人口集中地区集塊に属しますが,後日それぞれの都市群の解説の後に紹介します。

なお、ここではお互いの人口集中地区が隣接して連続しているものを合わせて連合人口集中地区、また、お互いの人口集中地区間が一定の距離で近接しているものを合わせて人口集中地区集塊として定義づけしています。

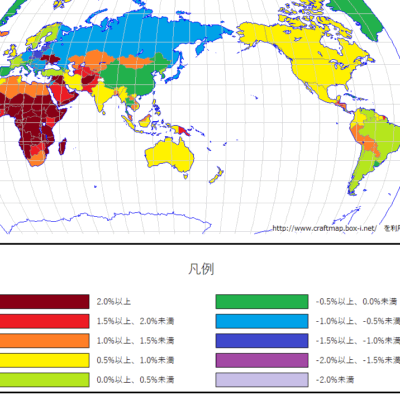

個別の人口集中地区で人口、面積の最大はともに江別市人口集中地区Ⅰの人口10万2974人、面積22.99km2、人口密度の最大は4752.7人/km2でした。最大値の全ては札幌市の連合集中地区もしくは札幌市の人口集中地区集塊に属する江別市のものでした。

一方、人口および人口密度の最小は石狩郡当別町人口集中地区の人口5436人、人口密度3376.4人/km2、面積の最小は江別市人口集中地区Ⅱの1.50km2でした。

_圧縮.png)

図1.北海道札幌市北東縁辺の都市群注

表1.人口集中地区とその人口、面積、人口密度(令和2年度国勢調査結果による)

| 地域名(人口集中地区) | 人口 (人) |

面積 (km2) |

人口密度 (人/km2) |

| 岩見沢市 人口集中地区 | 47,022 | 13.53 | 3,475.4 |

| 夕張郡栗山町 人口集中地区 | 6,408 | 1.86 | 3,445.2 |

| 石狩郡当別町 人口集中地区 | 5,436 | 1.61 | 3,376.4 |

| 江別市 人口集中地区Ⅱ | 7,129 | 1.50 | 4,752.7 |

| 江別市 人口集中地区Ⅰ | 102,974 | 22.99 | 4,479.1 |

※表中の最大値を太字、最小値を斜体で示した。

岩見沢市 人口集中地区

地名は、明治時代に幌内炭鉱のあった幌内(三笠市)へ続く道路開削の工事従事者のために川辺に休憩所を設け湯浴みをして疲れを癒やしたことから、浴澤(ゆあみさわ)と呼ばれたことに由来します。炭鉱全盛期には及ばないものの、今でも交通の要衝、そして日本有数の豪雪地です。

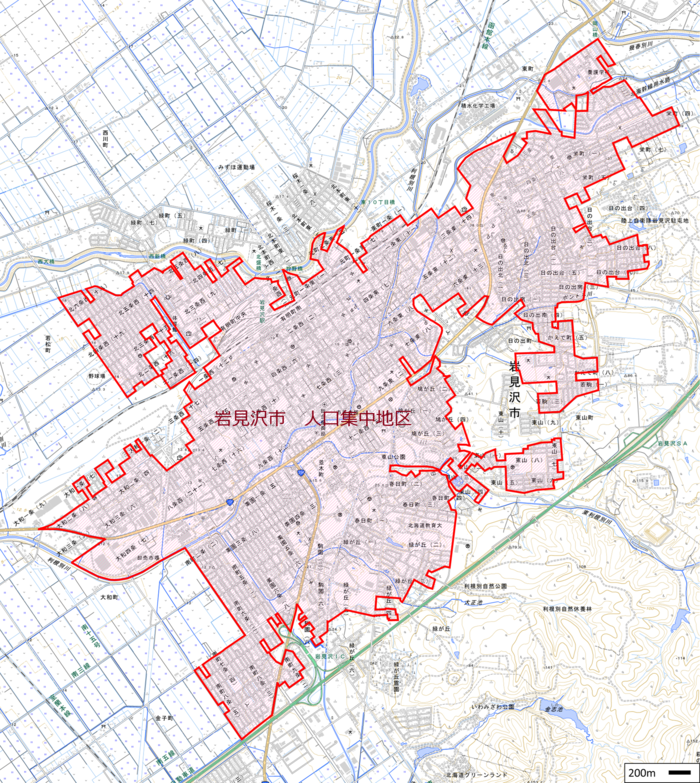

図2.令和2年国勢調査結果による岩見沢市人口集中地区注

人口集中地区名:岩見沢市(いわみざわし) 人口集中地区

場所:北海道岩見沢市鳩が丘(はとがおか)一丁目ほか岩見沢市中心部一帯(詳細省略)

人口集中地区の人口:4万7022人 [平成27年:4万8561人]

人口増減数(平成27年との差):-1539人(人口増減率:-3.2%)

人口集中地区の面積:13.53km2 [平成27年:13.18km2]

面積増減数(平成27年との差):0.35km2(面積増減率:2.7%)

人口集中地区の人口密度:3475.4人/km2 [平成27年:3684.4人/km2]

人口集中地区の世帯:2万2283世帯 [平成27年:2万2219世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):64世帯(世帯数増減率:0.3%)

最も近い人口集中地区:北海道美唄市 人口集中地区(直線距離:11.3km・主要道:国道12号12.3km)

図3.岩見沢市街

図4.岩見沢駅前、右の大木はシンボルツリーのメタセコイア

ここからは、岩見沢市と炭鉱および鉄道の歴史について、少しだけ紹介したいと思います。

まずはじめに、幌内炭鉱の話をしなければなりません。

明治の初め、開拓使の黒田清隆開拓次官はアメリカ人技師ホーレス・ケプロンを呼び、資源調査を行います。そして三笠幌内川上流の石炭埋蔵量が多く有望であることがわかり、同じくアメリカ人技師ベンジャミン・スミス・ライマンを招いて炭田開発計画を立案、1879(明治12)年に官営の炭鉱として幌内炭鉱(現在の三笠市)が開山しました。

札幌と幌内炭鉱を結ぶ道の途中に岩見沢がありました。先にも説明した休憩所の設けられた場所です。

1882(明治15)年には手宮(小樽市)と幌内を結ぶ官営幌内鉄道が全線開通します。開通当時は、岩見沢に駅はありませんでしたが、1884(明治17)年岩見沢フラグステーション(簡易停車場)として開業、翌年には停車場が新築開設されます。

さて、岩見沢に入植が始まったのは駅ができた1884年、翌年にかけ開拓士族277戸が入植しました。

一方、官営幌内鉄道は1889(明治22)年に北海道炭礦鉄道に譲渡、1892(明治25)には室蘭線が延伸します。1906(明治39)年の国有化の後、1914(大正3)年北海道炭礦鉄道が取得した万字炭鉱(現在の岩見沢市栗沢町)と岩見沢市志文とを結ぶ万字軽便鉄道(後の万字線)が乗り入れます。

万字線の開通により沿線の開発が促進され、美流渡炭鉱など多くの炭鉱が生まれ、岩見沢市は石炭輸送拠点の街として大いに活況を呈することとなったのです。

その後、第二次世界大戦後エネルギー革命の中で炭鉱が相次いで閉山、万字線は1985(昭和60)年に廃止、幌内線は1987(昭和62)年に相次いで廃止されましたが、炭鉱全盛期に及ばないものの今なお道央地区の交通の要衝として位置づけられています。

なお、1899(明治32)年に設置された北海道炭礦鉄道岩見沢工場材修場の建物(図5)は今に残り、現在も北海道旅客鉄道株式会社が使用、建物は近代化産業遺産、準鉄道記念物の指定を受けています。

図5.旧北海道炭礦鉄道岩見沢工場

夕張郡栗山町

札幌から直線距離で東へ35km、夕張川中流右岸に位置します。街の西、日本酒「北の錦」で有名な小林酒造では、造り酒屋として珍しいレンガや札幌軟石を利用した蔵が並び、映画のロケ地などにもなっています。

図6.令和2年国勢調査結果による夕張郡栗山町人口集中地区注

人口集中地区名:夕張郡栗山町(ゆうばりぐんくりやまちょう) 人口集中地区

場所:北海道夕張郡栗山町松風(まつかぜ)三丁目ほか栗山町中心部一帯(詳細省略)

人口集中地区の人口:6408人 [平成27年:6441人]

人口増減数(平成27年との差):-33人(人口増減率:-0.5%)

人口集中地区の面積:1.86km2 [平成27年:1.67km2]

面積増減数(平成27年との差):0.19km2(面積増減率:11.4%)

人口集中地区の人口密度:3445.2人/km2 [平成27年:3856.9人/km2]

人口集中地区の世帯:2906世帯 [平成27年:2869世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):37世帯(世帯数増減率:1.3%)

最も近い人口集中地区:北海道美唄市 人口集中地区(直線距離:11.8km・主要道:道道45号-国道234号13.5km)

図7.小林酒造の蔵

石狩郡当別町 人口集中地区

石狩川支流の当別川が形成した扇状地に位置し、JR札沼線(学園都市線)当別駅を中心に街が広がります。森林レクリエーション施設「道民の森」や移住地として人気のスウェーデンヒルズなどへの中継拠点です。

図8.令和2年国勢調査結果による石狩郡当別町人口集中地区注

人口集中地区名:石狩郡当別町(いしかりぐんとうべつちょう) 人口集中地区

場所:北海道石狩郡当別町白樺町(しらかばちょう)ほか当別町中心部一帯(詳細省略)

人口集中地区の人口:5436人 [平成27年:5957人]

人口増減数(平成27年との差):-521人(人口増減率:-8.7%)

人口集中地区の面積:1.61km2 [平成27年:1.68km2]

面積増減数(平成27年との差):-0.07km2(面積増減率:-4.2%)

人口集中地区の人口密度:3376.4人/km2 [平成27年:3545.8人/km2]

人口集中地区の世帯:3041世帯 [平成27年:3124世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):-83世帯(世帯数増減率:-2.7%)

最も近い人口集中地区:北海道江別市 人口集中地区Ⅰ(直線距離:8.6km・主要道:国道275号9.0km)

図9.当別市街地から西におよそ4km、北欧型建築の家々が立ち並ぶスウェーデンヒルズ

江別市 人口集中地区Ⅱ

石狩川下流左岸の江別市中心部から千歳川を挟んで上流部に位置する閑静な住宅街です。昭和40年代には西部に市街地が形成され、平成に入り東部の萌えぎ野に拡大しました。石狩川に近く、近年まで洪水に悩まされてきた地域でもあります。

図10.令和2年国勢調査結果による江別市人口集中地区Ⅱ注

人口集中地区名:江別市(えべつし) 人口集中地区Ⅱ

場所:北海道江別市萌えぎ野西(もえぎのにし)の一部、萌えぎ野中央(もえぎのちゅうおう)、萌えぎ野東(もえぎのひがし)の一部、東光町(とうこうちょう)の一部、朝日町(あさひちょう)の一部、あけぼの町(あけぼのちょう)の一部

人口集中地区の人口:7129人 [平成27年: – ]

人口増減数(平成27年との差): – (人口増減率: – )

人口集中地区の面積:1.50km2 [平成27年: – ]

面積増減数(平成27年との差): – (面積増減率: – )

人口集中地区の人口密度:4752.7人/km2 [平成27年: – ]

人口集中地区の世帯:2894世帯 [平成27年: – ]

世帯数増減数(平成27年との差): – (世帯数増減率: – )

最も近い人口集中地区:北海道江別市 人口集中地区Ⅰ(直線距離:0.1km・主要道:道道1056号0.3km)

_ブログ用_圧縮.jpg)

図11.江別市人口集中地区Ⅱの空中写真(国土地理院地図・空中写真閲覧サービス(撮影:2018年7月24日)より作成)

江別市 人口集中地区Ⅰ

石狩川下流左岸、札幌市から北東方向に伸びるJR函館本線および国道12号線沿いに市街地が広がり、南西部で札幌市厚別区の人口集中地区と隣接しています。北海道遺産のひとつ「江別のれんが」で知られる日本有数のれんが生産地です。

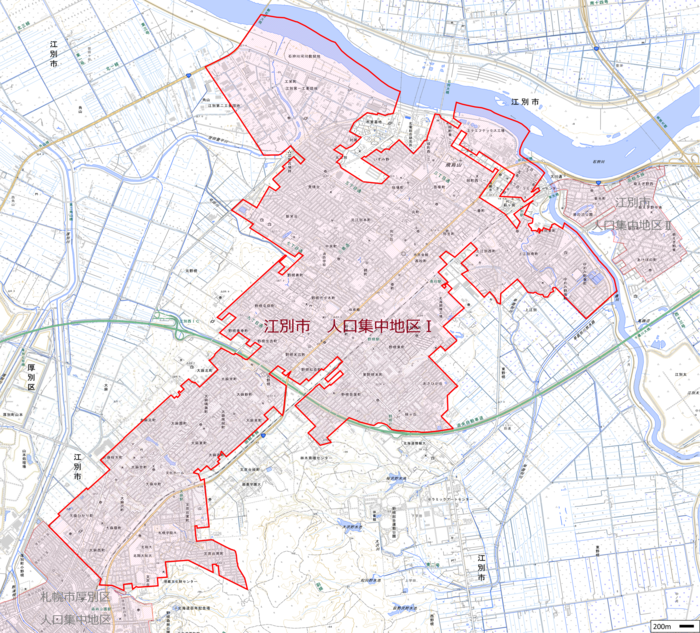

図12.令和2年国勢調査結果による江別市人口集中地区Ⅰ注

人口集中地区名:江別市(えべつし) 人口集中地区Ⅰ

場所:北海道江別市上江別(かみえべつ)ほか江別市中心部一帯(詳細省略)

人口集中地区の人口:10万2974人 [平成27年:10万9372人注]

人口増減数(平成27年との差):-6398人(人口増減率:-5.8%)

人口集中地区の面積:22.99km2 [平成27年:25.18km2]

面積増減数(平成27年との差):-2.19km2(面積増減率:-8.7%)

人口集中地区の人口密度:4479.1人/km2 [平成27年:4343.6人/km2]

人口集中地区の世帯:4万7005世帯 [平成27年:4万8075世帯注]

世帯数増減数(平成27年との差):-1070世帯(世帯数増減率:-2.2%)

最も近い人口集中地区:北海道札幌市厚別区 人口集中地区(隣接)

図13.市街地の南に位置するセラミックアートセンター、北海道のれんが産業の歴史を見ることが出来ます

注:地図で見る統計(統計GIS,政府統計の総合窓口)の地図を加工して作成、ベースの地図は国土地理院ウェブサイト

<参照>

・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/

・岩見沢市HP https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/index.html

・炭鉄港 https://3city.net/

・栗山町HP https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/

・当別町HP https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/

・江別市HP https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/

・フリー百科事典『ウィキペディア

-1-400x400.png)