09.28

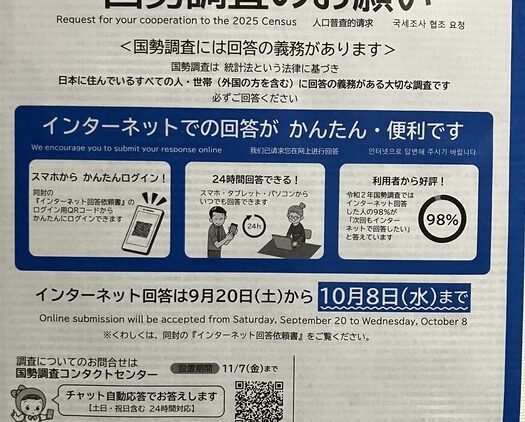

令和7年国勢調査の調査基準日(10月1日)はもうすぐ!というわけで、国勢調査の歴史についてちょっと調べてみました

現在、通算22回目となる令和7年国勢調査が行われています。

そこで、国勢調査の歴史について簡単に触れたいと思います。

第1回国勢調査の実施から第二次世界大戦まで

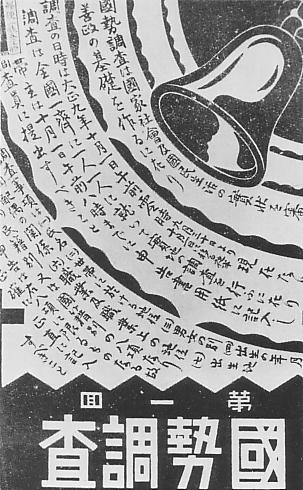

第1回の国勢調査は1920(大正9)年に実施されました。

これを遡ること18年、明治時代後期の1902(明治35)年には「国勢調査ニ関スル法律」が制定され、国勢調査の実施を今か今かと待っていたわけですが、日露戦争(1904~05年)、第一次世界大戦(1914~18年)の勃発により調査は延期、大正9年になってやっと第1回目の調査が実施されました。

図.第1回国勢調査のポスター

「国勢調査ニ関スル法律」では国勢調査を10年ごとに実施することとしていたのですが、第1回調査実施後の1922(大正11)年、人口変動の把握には10年では不十分との理由で中間年に簡易的な調査を行うよう法律が改正されました。

法律改正を受け、1925(大正14)年に第2回、その後5年ごとに調査は実施されます。

1945(昭和20)年は中間の簡易調査の行われる年でしたが、第二次世界大戦の影響下、国勢調査の実施は困難であるとして、余儀なく中止となります。調査中止に関する法律が施行されたのは同年の2月、終戦のわずか6か月前でした。

戦後の国勢調査

戦後の国勢調査の根拠となったのは1947(昭和22)年の「統計法」です。同法に基づいて昭和22年に臨時国勢調査が実施されましたが、ここまでは戦前と同じ現在人口(調査時点にある調査地域に実際に存在する人々)による調査方法でした。

戦後2回目の国勢調査は1950年に実施、初めて常住人口(調査時点にある調査地域に住んでいる人々)による調査が実施されます。また、統計法では当初国勢調査を5年おきに実施するものとしていましたが、1954年に改正、10年おきに実施するものとしてその中間年に簡易的な方法による調査が実施されることになりました。

2007年に統計法が全部改正されましたが、10年おきの大規模調査、その中間の簡易調査、常住人口による調査など基本的なことは変わっていません。

コンピューターの発展や人々の暮らし方の変化、時代の要望などによって調査方法は回を追って変化してきました。

今後、国勢調査はどのように変化していくのでしょうか。

さて、前後しますが次回は国勢調査の萌芽とも言える駿河国人別調、甲斐国現在人別調、そしてこれらの調査を行った杉亨二について、書いてみたいと思います。

<参考>

・総務省統計局 https://www.stat.go.jp/index.html

・日本人口学会編 人口大事典,培風館

・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

-1-400x400.png)