10.19

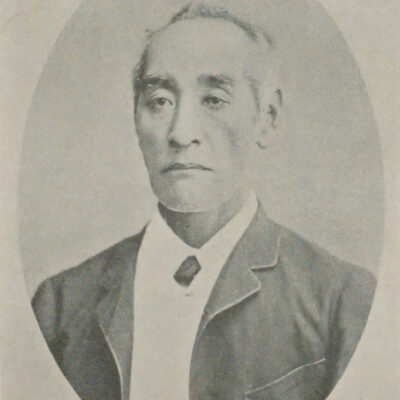

国勢調査特集!日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどる(その3)

日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどる第3回目です。

今回は、知遇を得た老中阿部正弘の逝去、蕃書調所への登用、そしてスタチスチックとの出会いと傾倒までをたどっていきます。

蕃書調所への登用と亨二への改名

知遇を得た老中首座(老中の中で筆頭格)の阿部正弘は、積年の心労により体調を崩し、1857年(安政4年)に37歳の若さで逝去しました。

その翌年、1858年(安政5年)には井伊直弼が大老に就任します。

杉亨二は1860年(万延元年)、幕府より蕃書調所注1教授手伝を命じられ、続いて1864年(元治元年)には蕃書調所が改組された開成所にて教授並(教授およびそれに準じる職階)を拝命しました。

そして翌1865年(慶応元年)、杉はそれまでの名「純道」から「亨二」へと改名します。

図1. 蕃書調所跡、東京都千代田区、2007年5月23日Lover of Romance撮影

スタチスチックを志す

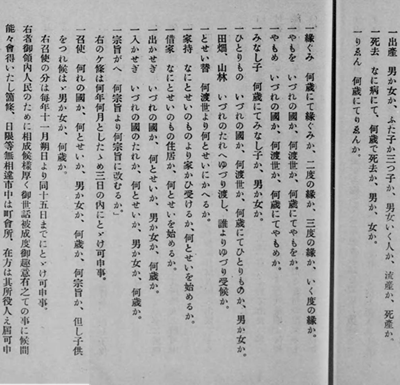

杉が開成所で翻訳業務に従事していた頃、19世紀半ばに出版されたバイエルン王国(現在のドイツのバイエルン州)の教育制度に関する書物を訳す機会がありました。

その中には、百人中何人が読み書きできるか、何人ができないかといった記述があり、杉はこのような調査が日本にも必要であると強く感じました。

この書物との出会いが、後に杉が「スタチスチック(統計)」の考えを抱く契機となったのです。

その後、オランダから1860年および1861年の人口統計書が杉の手元に届きました。

そこには出生、死亡、婚姻、離婚、転入、転出、各種犯罪件数などの比較統計が記載されていました。

しばらくして津田真道や西周らがオランダ留学から帰国し、人口統計についての話を聞き、統計書を読み進める中で、杉はますます統計学、すなわち「スタチスチック」に傾倒していくことになります。

その後、杉は徳川家に随行することとなり、妻子6人を伴って駿河へ転居します。この頃の杉の人柄をうかがわせるエピソードが、自叙伝に記されています。少々本筋から外れますが、以下に紹介します。

火災と転居、借金、そしてその完済

慶応2年の大晦日、杉は阿部家の中屋敷(駒込西方町、現在の文京区白山(はくさん)一丁目付近)近くの丸山(同じく現在の白山地域)に居住していましたが付近から出火し、住居は難を逃れたものの、周辺は丸焼けとなり荒涼たる様相を呈したといいます。

杉はその寂しさに耐えかね、翌年駒込西方町に新居を建築し、年末に落成して転居しました。

ところが、ちょうど幕府が倒され、転居後半年ほどで将軍家に従って駿河へ移住することとなったのです。

新居の建築には600両以上を費やしましたが、立ち退きの際には家を100両、家財一式を31両で「捨て売り」することとなりました。

このとき、60両ほどの借金が残っていましたが、借入先の札差注2・鹿島某の番頭は「旗本や御家人の借金は毀損となったので、返済は不要」と告げます。

杉は「毀損は毀損でも、借りたものは返すのが当然。今すぐには返せないが、必ず返す」と申し述べました。

後に東京へ出た折、杉は番頭を探し出し話を聞くと、主人は零落して小学校の用務員をしているというのです。

杉は月々少しずつ返済を続け、ついには完済します。札差の主人はこれを非常に喜び、深く感謝したといいます。

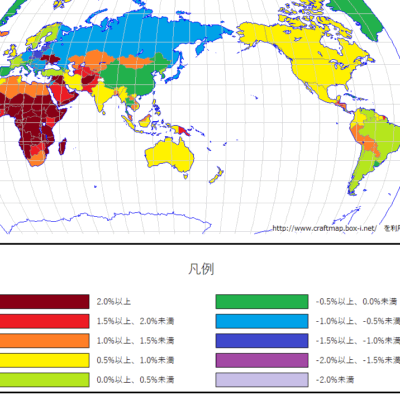

ここまで、杉がスタチスチックを志すまでを書いてきました。次回は、いよいよ駿河国で行ったスタチスチックの調査について、見ていこうと思います。

注1 蕃書調所(ばんしょしらべしょ):老中阿部正弘の働きかけによって1853(嘉永6)年に発足した江戸幕府直轄の洋学研究機関。開成所の前身であり、東京大学及び東京外国語大学の源流諸機関の一つとされる。

注2 札差(ふださし):江戸時代の旗本・御家人に支給される俸禄米の受け取り、換金、および金融業を代行した商人。

<参照>

・河合利安編, 杉八郎出版, 大正7年, 杉亨二自叙伝, 国立国会図書館デジタルコレクション

・日本近代統計の祖 杉亨二, 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/museum/shiryo/sugi.html

・日本統計協会,日本統計の始まり,https://www.jstat.or.jp/home/links_y24-2/about_sugi/

・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

-1-400x400.png)