10.26

国勢調査特集!日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどる(その4)

日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどる第4回目です。

今回は、徳川家に伴い駿河へ転居、そして奉行、名主たちを説得し、いよいよ調査を始めるまでをたどります。

駿河への転居、そして政表調査の有用性を説く

杉は慶応4年、すなわち明治元年に、徳川家に同行するよう命じられ、妻子6人を連れて駿河(現在の静岡市)へ移りました。

その当時、沼津で奉行職にあった阿部國之助は、開成所時代の教え子でした。

杉が「駿河で統計(スタチスチック)をやりたい」と阿部に話すと、阿部は大いに賛同してくれました。

また、静岡奉行の中臺伸太郎にも面会し、時事について語る中で、政表、すなわち統計の有用性を説いたところ、中臺も深く感銘を受け、「ぜひその政表の調査をお願いしたい」と強く希望したといいます。

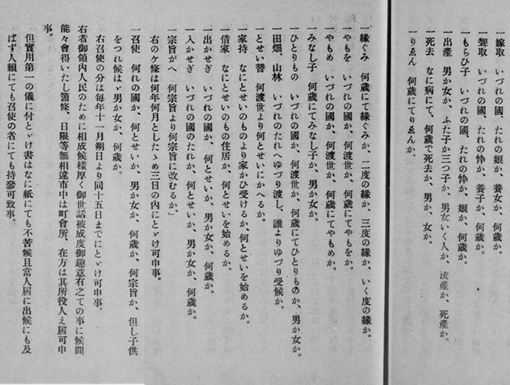

こうして杉は、政表の調査項目として、以下の表をまとめました。

図1. 杉亨二による政表調査項目(杉亨二自叙伝より)

なお、左から5行以降を現代語に訳すると下記のような意味となります。

この件は、領内の住民のためになるようにとのご配慮によるものでありますので、趣旨をよく理解したうえで、項目や期限などに間違いのないよう、市中においては町会所へ、地方においてはその地域の役人へ届け出てください。

ただし、実用を最優先するという趣旨から、届け書はどんな紙でも構いません。また、本人が直接提出する必要はなく、他人に頼んでも、召使いの者が持参しても差し支えありません。

名主を集め説得

そして、この表を持って静岡の町会所に行き、市中の名主を呼び集め説得します。

説得に集まった名主達とのやりとりは、杉亨二自叙伝に記載されていますが、これを如何に現代語訳しました。

杉は、以下のように説得します。

このたび、駿河・遠江・参州(三河)の三国が徳川家に下賜されたことにより、君公(徳川家当主)は領民の統治について深く心を砕いておられます。

そこで、領内にどれだけの人口がいるのか、男性は何人、女性は何人、婚姻数はどれほどか、離縁の状況はどうか、人々の職業は何か、子どもで読み書きや算術ができる者はどれほどか――こうしたことは民政にとって非常に重要であるため、詳しく把握すべきであるというお考えです。

とりわけ、近年のような不作の年には穀物の備蓄があるべきですし、また風俗(人々の生活態度や道徳)の良し悪しを明らかにすることも極めて重要です。

この方針に基づき、まずは市中の調査を行うよう命じられました。

ただし、市中を統括する名主たちの意見を聞いたうえで、どのように進めるべきかを判断する必要があります。

これに対し、名主達一同は、

まことにもっともなご意見です。とくに近ごろは、婚姻などのことについて息子や娘たちがわがままになりがちで、親たちも何かと困っている時期ですので、婚姻のたびに届け出をするようになれば、しっかりとした管理にもつながり、たいへん結構なことだと思います。

と、異口同音に賛成しました。

そこで

諸氏(関係者の方々)はすでに了承されていますが、下層の人々にも一度説明しておいてもらえませんか。そうしなければ、取り締まりに支障が出てしまい、望ましくありません。したがって、まずは下層の人々にも相談していただいたうえで、取りかかることにしましょう。

と約束し、2~3日が経過した後、名主から町会所への呼び出しがあったため行ってみると、名主一同が列席して

下層の人々にも相談したところ、全員が「差し支えない」との意向を示しました。

とのことだったため、いよいよ調査が開始される事となりました。

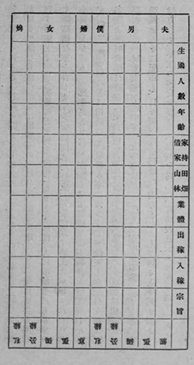

家々に家別表(図2)を配布、杉は刀を置き、日々2~3人をつれて、麦飯の弁当を携え、まずは市中の調査を開始しました。

図2. 家別表(杉亨二自叙伝より)

いよいよ調査が始まりました。

次回は、調査が中止となるまで、そして今に残る原と沼津の調査結果の概略まで記載できればと思います。

<参照>

・河合利安編, 杉八郎出版, 大正7年, 杉亨二自叙伝, 国立国会図書館デジタルコレクション

・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

-1-400x400.png)