08.24

日本の都道府県自然増減率ランキング、社会増減率ランキング!~令和7年住民基本台帳人口より、人口増減について少し詳しく見ていきます!

今回のブログでは、総務省より公開された住民基本台帳による2025(令和7)年1月1日版の人口により、都道府県別の自然増減率ランキングと自然増減率の分布、社会増減率ランキングと社会増減率の分布について、見ていきたいと思います。

なお、自然増減数とは特定の期間の出生数から死亡数を差し引いた値であり、社会増減数は転入者数から転出者数を差し引いた値です。ここで特定の期間は2024年1月1日~2024年12月31日の1年間です。

自然増減数と社会増減数を併せた増減数が、人口増減数となります。

そして、自然増減率、社会増減率とは、自然増減数、社会増減数をそれぞれ対象とする期間の中間の人口で除して求めた割合です。

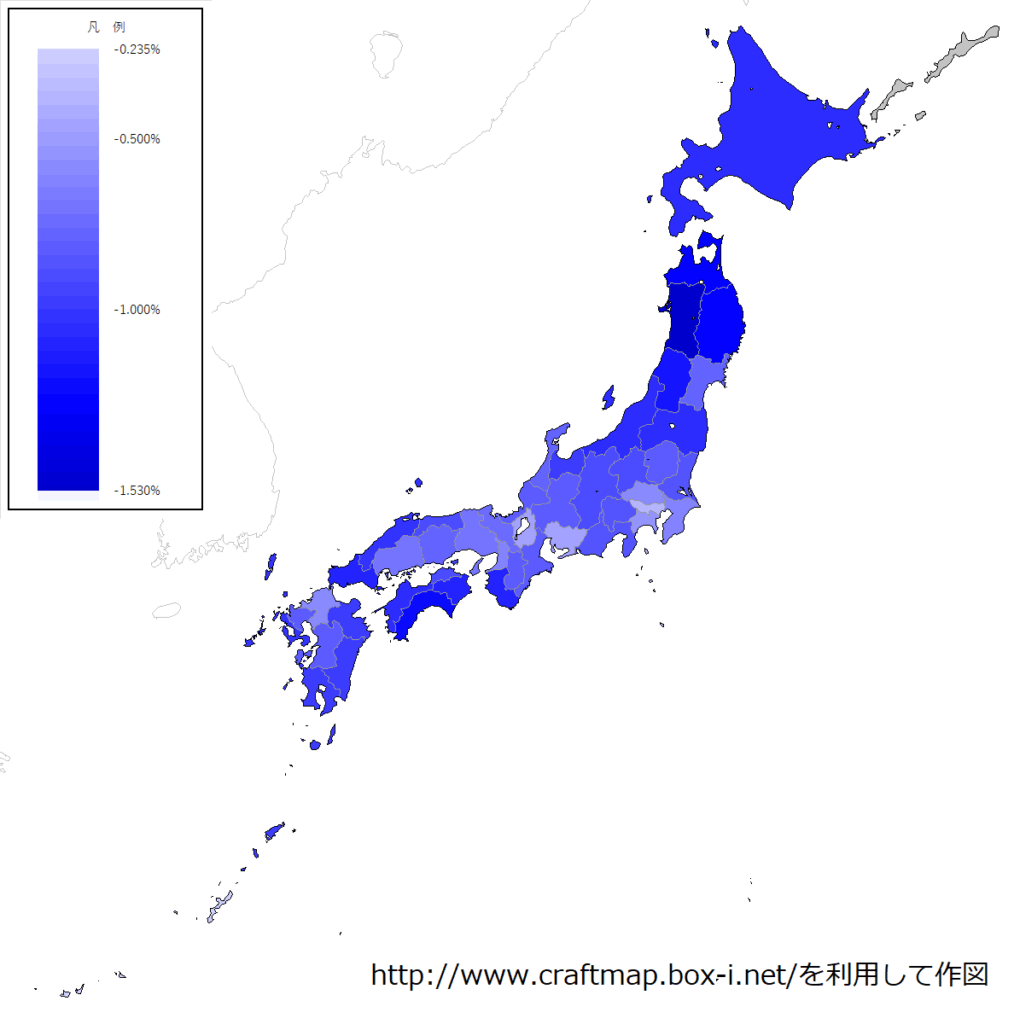

都道府県別自然増減率ランキング

全ての都道府県で自然増減率はマイナスでした。

1位の沖縄県(-0.24%)は昨年から続いての1位、2位の東京都(-0.38%)に0.14%の差をつけ、さらに東京都は3位の滋賀県(-0.46%)に0.12%の差をつけています。

それだけ、沖縄県と東京都は他の道府県に比較して抜きん出ていると言えます。

以下、3位滋賀県(-0.46%)、4位愛知県(-0.46%)と続き、10位以内には関東地方から4都県、近畿地方からは3府県が入りました。

前年度と比較すると、5位の神奈川県まで順位が変わらず、6位福岡県、7位埼玉県が前年度から順位が逆転、8位以下は12位まで順位が変わらず、上位の順位変動はわずかといえます。

表1. 2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別年間自然増減率ランキング

| 順位 | 前年順位 | 都道府県名 | 年間自然増減率 (%) |

年間自然増減数 (人) |

| 1位 | 1位 | 沖縄県 | -0.24 | -3,545 |

| 2位 | 2位 | 東京都 | -0.38 | -52,459 |

| 3位 | 3位 | 滋賀県 | -0.46 | -6,482 |

| 4位 | 4位 | 愛知県 | -0.46 | -34,860 |

| 5位 | 5位 | 神奈川県 | -0.53 | -48,880 |

| 6位 | 7位 | 福岡県 | -0.59 | -30,029 |

| 7位 | 6位 | 埼玉県 | -0.60 | -44,177 |

| 8位 | 8位 | 大阪府 | -0.62 | -54,609 |

| 9位 | 9位 | 千葉県 | -0.63 | -39,662 |

| 10位 | 10位 | 兵庫県 | -0.68 | -37,088 |

| 11位 | 11位 | 広島県 | -0.71 | -19,559 |

| 12位 | 12位 | 京都府 | -0.74 | -18,449 |

| 13位 | 14位 | 宮城県 | -0.78 | -17,534 |

| 14位 | 15位 | 岡山県 | -0.78 | -14,489 |

| 15位 | 13位 | 石川県 | -0.80 | -8,865 |

| 16位 | 19位 | 福井県 | -0.80 | -6,041 |

| 17位 | 18位 | 奈良県 | -0.81 | -10,648 |

| 18位 | 16位 | 佐賀県 | -0.81 | -6,487 |

| 19位 | 17位 | 熊本県 | -0.82 | -14,151 |

| 20位 | 20位 | 岐阜県 | -0.82 | -16,168 |

| 21位 | 24位 | 三重県 | -0.83 | -14,649 |

| 22位 | 22位 | 栃木県 | -0.83 | -15,998 |

| 23位 | 21位 | 茨城県 | -0.85 | -24,456 |

| 24位 | 23位 | 静岡県 | -0.85 | -30,823 |

| 25位 | 25位 | 山梨県 | -0.86 | -6,935 |

| 26位 | 26位 | 長野県 | -0.90 | -18,157 |

| 27位 | 27位 | 群馬県 | -0.90 | -17,278 |

| 28位 | 28位 | 香川県 | -0.91 | -8,618 |

| 29位 | 31位 | 鳥取県 | -0.91 | -4,920 |

| 30位 | 29位 | 鹿児島県 | -0.97 | -15,213 |

| 31位 | 34位 | 大分県 | -0.97 | -10,767 |

| 32位 | 30位 | 宮崎県 | -0.98 | -10,376 |

| 33位 | 33位 | 富山県 | -0.98 | -9,999 |

| 34位 | 32位 | 長崎県 | -1.00 | -12,938 |

| 35位 | 37位 | 島根県 | -1.03 | -6,683 |

| 36位 | 35位 | 北海道 | -1.05 | -53,556 |

| 37位 | 36位 | 愛媛県 | -1.06 | -13,852 |

| 38位 | 39位 | 福島県 | -1.06 | -19,021 |

| 39位 | 40位 | 新潟県 | -1.08 | -22,999 |

| 40位 | 38位 | 徳島県 | -1.09 | -7,737 |

| 41位 | 42位 | 山口県 | -1.11 | -14,512 |

| 42位 | 41位 | 和歌山県 | -1.11 | -10,157 |

| 43位 | 43位 | 山形県 | -1.18 | -12,108 |

| 44位 | 44位 | 高知県 | -1.23 | -8,316 |

| 45位 | 45位 | 岩手県 | -1.26 | -14,749 |

| 46位 | 46位 | 青森県 | -1.28 | -15,395 |

| 47位 | 47位 | 秋田県 | -1.53 | -14,102 |

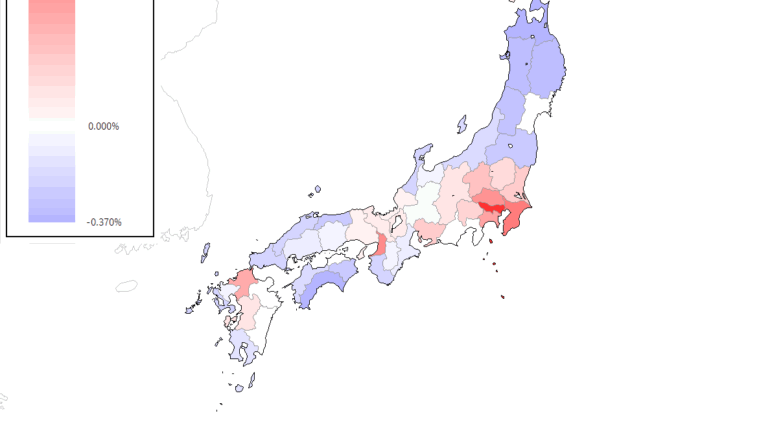

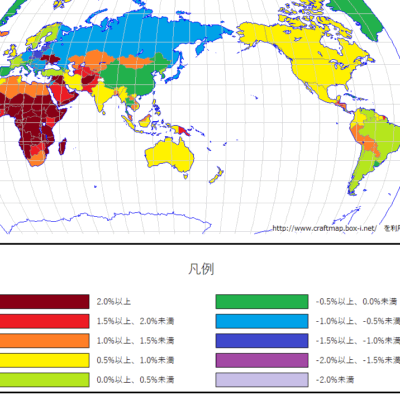

都道府県別自然増減率分布図(下図、図1)によると、人口減少率の小さかった都府県はトップだった沖縄を除くと関東地方、東海地方、関西地方の三大都市圏周辺から瀬戸内、福岡県にかけて分布していることがわかります。

これらの地域は、前回ブログでも紹介したように人口増減率の高かった太平洋ベルト地帯に重なります。

図1.2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別年間自然増減率分布図

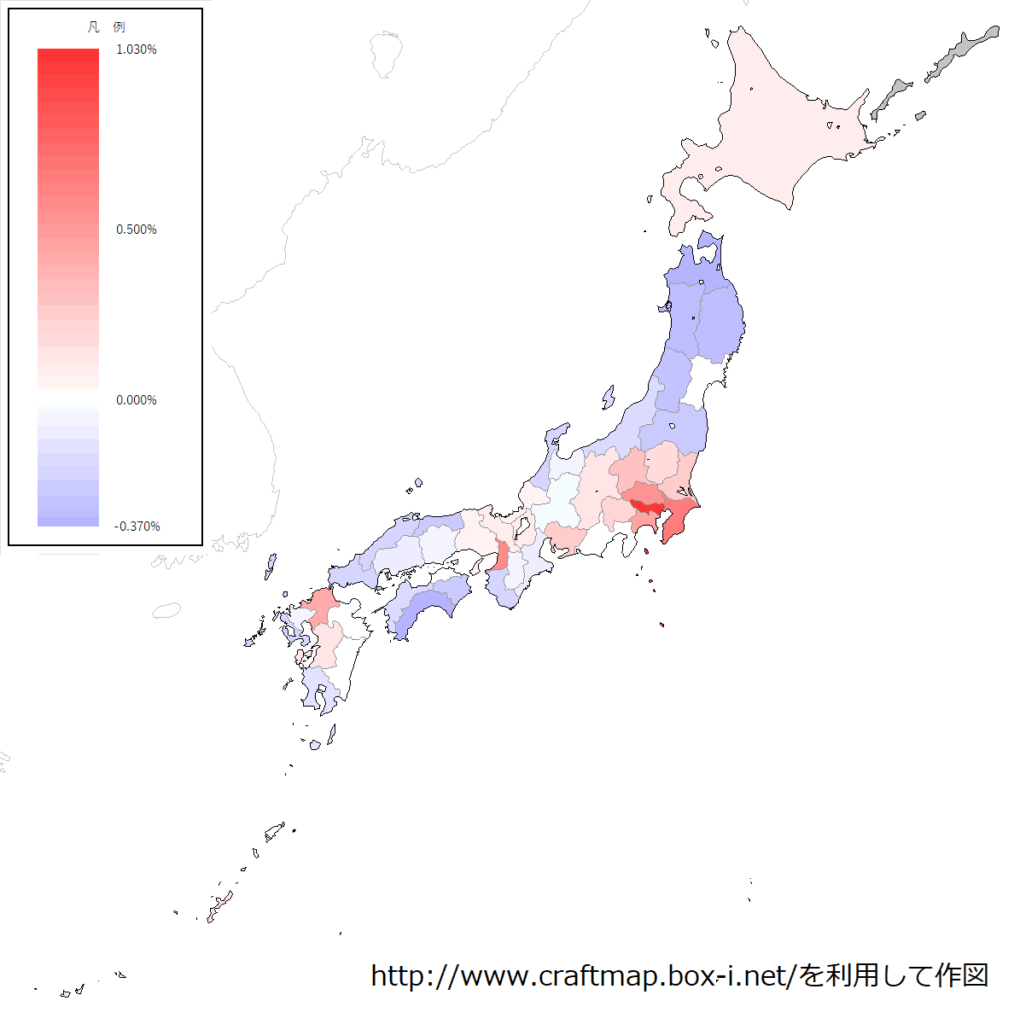

都道府県別社会増減率ランキング

社会増減率がプラスとなった都道府県は全体のほぼ半分、23都道府県に上ります。

これは、別の機会で解説しますが、外国人の流入が増加を後押ししているようです。

上位10位以内には東京都(1位、1.03%)をはじめ、関東地方から6都県が入り、同地方への人口流入の大きさを物語っています。大阪府や愛知県など大都市圏中心部が上位に入っているのはもちろんのことですが、もう少し範囲を広げると16位までに長野県や北海道、沖縄県といったむしろ観光地として特徴の強い道県も上位にランクインしていました。

表2. 2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳に基づく都道府県別年間社会増減率ランキング

| 順位 | 前年順位 | 都道府県名 | 年間社会増減率 (%) |

年間社会増減数 (人) |

| 1位 | 1位 | 東京都 | 1.03 | 143,091 |

| 2位 | 2位 | 千葉県 | 0.65 | 41,083 |

| 3位 | 4位 | 大阪府 | 0.58 | 50,862 |

| 4位 | 3位 | 埼玉県 | 0.54 | 39,832 |

| 5位 | 5位 | 神奈川県 | 0.46 | 42,751 |

| 6位 | 6位 | 福岡県 | 0.42 | 21,607 |

| 7位 | 9位 | 群馬県 | 0.31 | 6,022 |

| 8位 | 7位 | 茨城県 | 0.26 | 7,363 |

| 9位 | 8位 | 愛知県 | 0.24 | 17,733 |

| 10位 | 17位 | 山梨県 | 0.20 | 1,622 |

| 11位 | 14位 | 栃木県 | 0.18 | 3,384 |

| 12位 | 10位 | 熊本県 | 0.14 | 2,413 |

| 13位 | 11位 | 沖縄県 | 0.13 | 1,957 |

| 14位 | 16位 | 長野県 | 0.12 | 2,421 |

| 15位 | 13位 | 京都府 | 0.10 | 2,387 |

| 16位 | 15位 | 北海道 | 0.09 | 4,398 |

| 17位 | 12位 | 滋賀県 | 0.08 | 1,194 |

| 18位 | 22位 | 兵庫県 | 0.07 | 3,832 |

| 19位 | 38位 | 福井県 | 0.05 | 341 |

| 20位 | 18位 | 宮城県 | 0.01 | 125 |

| 21位 | 27位 | 大分県 | 0.00 | 42 |

| 22位 | 20位 | 静岡県 | 0.00 | 58 |

| 23位 | 28位 | 宮崎県 | 0.00 | 13 |

| 24位 | 24位 | 香川県 | 0.00 | -2 |

| 25位 | 19位 | 岐阜県 | -0.02 | -402 |

| 26位 | 21位 | 佐賀県 | -0.04 | -312 |

| 27位 | 23位 | 富山県 | -0.05 | -469 |

| 28位 | 25位 | 奈良県 | -0.05 | -692 |

| 29位 | 29位 | 岡山県 | -0.06 | -1,158 |

| 30位 | 30位 | 広島県 | -0.08 | -2,210 |

| 31位 | 31位 | 三重県 | -0.09 | -1,612 |

| 32位 | 32位 | 鹿児島県 | -0.14 | -2,228 |

| 33位 | 33位 | 愛媛県 | -0.16 | -2,087 |

| 34位 | 37位 | 新潟県 | -0.18 | -3,919 |

| 35位 | 34位 | 山口県 | -0.20 | -2,641 |

| 36位 | 26位 | 石川県 | -0.20 | -2,240 |

| 37位 | 40位 | 島根県 | -0.21 | -1,351 |

| 38位 | 46位 | 長崎県 | -0.21 | -2,685 |

| 39位 | 35位 | 和歌山県 | -0.21 | -1,947 |

| 40位 | 41位 | 鳥取県 | -0.24 | -1,284 |

| 41位 | 39位 | 徳島県 | -0.26 | -1,866 |

| 42位 | 43位 | 福島県 | -0.27 | -4,884 |

| 43位 | 45位 | 山形県 | -0.30 | -3,046 |

| 44位 | 42位 | 岩手県 | -0.32 | -3,700 |

| 45位 | 44位 | 秋田県 | -0.32 | -2,925 |

| 46位 | 36位 | 高知県 | -0.36 | -2,444 |

| 47位 | 47位 | 青森県 | -0.37 | -4,416 |

都道府県別年間社会増減率分布図(下図、図2)によると、関東地方周辺に社会増となった都県が集中していることがわかります。

図2.2025(令和7年)1月1日現在、住民基本台帳人口による都道府県別年間社会増減率分布図

<参照>

総務省,住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 令和7年1月1日現在 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

-1-400x400.png)