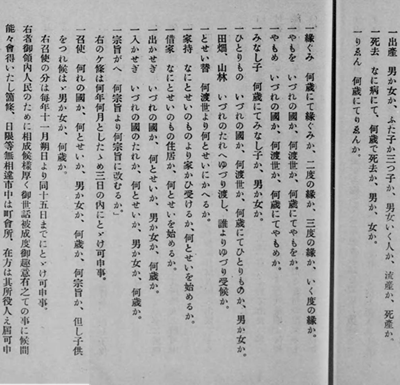

06.01

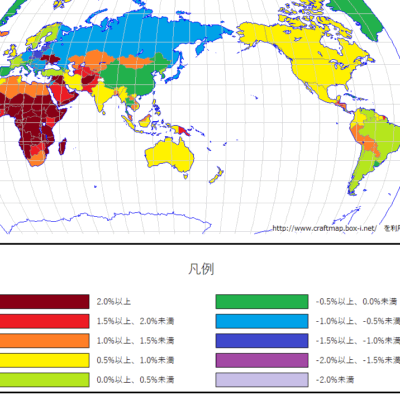

令和2年国勢調査結果による日本の人口集中地区(8)~北海道札幌市の北西~西に点在する都市群、小樽市、余市町、岩内町、倶知安町、そして幻のようだけど実在したオタモイ遊園地と龍宮閣とは!?

2020(令和2)年の国勢調査結果に基づき、人口集中地区を地域別に紹介するシリーズの8回目、札幌市の北西側に近接、点在する人口集中地区を取り上げます。

概要

ここで紹介する人口集中地区は、札幌市の北西側に点在する小樽市Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、余市町、岩内町、倶知安町の計6つの都市、および2km以内で近接する小樽市Ⅰ、Ⅱで構成される小樽市人口集中地区集塊です。

なお、ここではお互いの人口集中地区間の距離が2km以内のものを人口集中地区集塊と定義づけています。

個別の人口集中地区で人口、面積の最大はともに小樽市人口集中地区Ⅰの人口7万6377人、面積18.51km2、人口密度の最大は小樽市人口集中地区Ⅱの6098.0人/km2でした。

一方、人口および人口密度の最小は小樽市人口集中地区Ⅲの7354人、面積の最小は小樽市人口集中地区Ⅱの1.51km2、人口密度の最小は小樽市人口集中地区Ⅲの2169.3人/km2でした。

いずれの値も最大、最小を小樽市の人口集中地区が占めました。

図1.札幌市の北西~西の人口集中地区注

表1.人口集中地区とその人口、面積、人口密度(令和2年度国勢調査結果による)

| 地域名(人口集中地区) | 人口 (人) |

面積 (km2) |

人口密度 (人/km2) |

| 小樽市 人口集中地区Ⅲ | 7,354 | 3.39 | 2,169.3 |

| 小樽市 人口集中地区Ⅱ | 9,208 | 1.51 | 6,098.0 |

| 小樽市 人口集中地区Ⅰ | 76,377 | 18.51 | 4,126.3 |

| 余市郡余市町 人口集中地区 | 8,100 | 2.69 | 3,011.2 |

| 岩内郡岩内町 人口集中地区 | 8,753 | 3.07 | 2,851.1 |

| 虻田郡倶知安町 人口集中地区 | 10,117 | 2.81 | 3,600.4 |

※表中の最大値を太字、最小値を斜体で示した。

小樽市人口集中地区集塊は、互いに2km以内に近接する小樽市人口集中地区Ⅰ、Ⅱの2つの人口集中地区からなる地区です。

表2.人口集中地区集塊とその人口、面積、人口密度(令和2年度国勢調査結果による)

| 地域名(人口集中地区集塊) | 人口 (人) |

面積 (km2) |

人口密度 (人/km2) |

| 小樽市 人口集中地区集塊 | 85,585 | 20.02 | 4275.0 |

小樽市 人口集中地区Ⅲ

小樽市の東端、札幌市手稲区の人口集中地区からわずか110m西側に広がる石狩湾に臨む市街地です。中心市街の銭函は、明治のはじめ、札幌に開拓府を建設するにあたり、交通、交易の要所として仮本府を置いた歴史ある地です。

図2.令和2年国勢調査結果による小樽市人口集中地区Ⅲ注

人口集中地区名:小樽市(おたるし) 人口集中地区Ⅲ

場所:北海道小樽市銭函(ぜにばこ)一~三丁目のそれぞれ一部、桂岡町(かつらおかちょう)の一部、見晴町(みはらしちょう)の一部

人口集中地区の人口:7354人 [平成27年:7770人]

人口増減数(平成27年との差):-416人(人口増減率:-5.4%)

人口集中地区の面積:3.39km2 [平成27年:2.27km2]

面積増減数(平成27年との差):1.12km2(面積増減率:49.3%)

人口集中地区の人口密度:2169.3人/km2 [平成27年:3422.9人/km2]

人口集中地区の世帯:3365世帯 [平成27年:3403世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):-38世帯(世帯数増減率:-1.1%)

最も近い人口集中地区:北海道札幌市手稲区 人口集中地区(直線距離:0.1km・主要道:国道337号-国道5号1.6km)

図3.銭函(小樽市人口集中地区Ⅲ)の市街地

小樽市 人口集中地区Ⅱ

小樽市中心街の東、小樽湾に注ぐ朝里川の河口右岸に位置し、海岸沿いを東西に走るJR函館本線の南側の海岸段丘上を中心に住宅街が広がっています。朝里川沿いを2kmほど南へ進むと小樽市の奥座敷として親しまれる朝里川温泉に至ります。

図4.令和2年国勢調査結果による小樽市人口集中地区Ⅱ注

人口集中地区名:小樽市(おたるし) 人口集中地区Ⅱ

場所:北海道小樽市朝里(あさり)一~四丁目のそれぞれ一部、新光(しんこう)一・二丁目、新光三~五丁目のそれぞれ一部

人口集中地区の人口:9208人 [平成27年:1万0079人]

人口増減数(平成27年との差):-871人(人口増減率:-8.6%)

人口集中地区の面積:1.51km2 [平成27年:1.72km2]

面積増減数(平成27年との差):-0.21km2(面積増減率:-12.2%)

人口集中地区の人口密度:6098.0人/km2 [平成27年:5859.9人/km2]

人口集中地区の世帯:3823世帯 [平成27年:4008世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):-185世帯(世帯数増減率:-4.6%)

最も近い人口集中地区:北海道小樽市 人口集中地区Ⅰ(直線距離:0.1km・主要道:国道5号および道道956号0.3km)

図5.小樽市人口集中地区Ⅱの市街地

小樽市 人口集中地区Ⅰ

石狩湾に面し、天然の良港小樽港を擁する港湾都市、その他の三方を山々に囲まれた坂の多い街です。1923年(大正12年)に完成した小樽運河は散策路の整備された観光地となっており、運河沿いの木骨石造倉庫群に往時の姿が残ります。

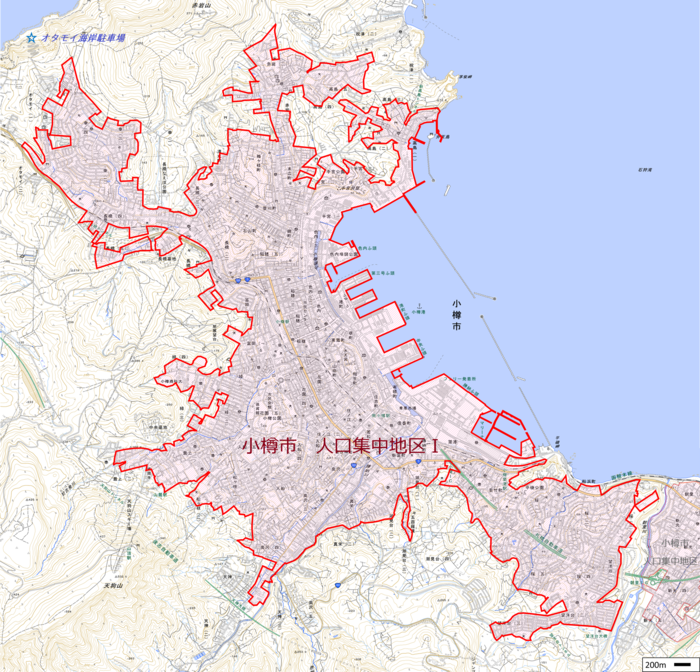

図6.令和2年国勢調査結果による小樽市人口集中地区Ⅰ注

人口集中地区名:小樽市(おたるし) 人口集中地区Ⅰ

場所:北海道小樽市花園(はなぞの)二丁目ほか小樽市中心部一帯(詳細省略)

人口集中地区の人口:7万6377人 [平成27年:8万7025人]

人口増減数(平成27年との差):-1万0648人(人口増減率:-12.2%)

人口集中地区の面積:18.51km2 [平成27年:19.44km2]

面積増減数(平成27年との差):-0.93km2(面積増減率:-4.8%)

人口集中地区の人口密度:4126.3人/km2 [平成27年:4476.6人/km2]

人口集中地区の世帯:3万7470世帯 [平成27年:4万0894世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):-3424世帯(世帯数増減率:-8.4%)

最も近い人口集中地区:北海道小樽市 人口集中地区Ⅱ(直線距離:0.1km・主要道:国道5号および道道956号0.3km)

図7.近傍の天狗山から見る小樽市中心部

図8.小樽運河沿いの倉庫群

ここで、ちょっとだけ小樽市の市街地の北西、沿岸部のオタモイにあった巨大リゾート施設オタモイ遊園地の話をしたいと思います。

小樽市中心市街(小樽市 人口集中地区Ⅰ)の北西に接してオタモイ地区はあります。この地区の海岸線はオタモイ海岸と呼ばれ、断崖絶壁や奇岩が続く絶景スポットとなっており、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の一部を形成しています。

このオタモイ海岸に昭和初期「オタモイ遊園地」と呼ばれる巨大レジャー施設がありました。小樽市内で割烹料亭「蛇の目」などを営む加藤秋太郎は、このオタモイ海岸の断崖絶壁にリゾート施設の中核となる「龍宮閣」という高級料亭を建てました。オタモイ遊園地にはこのほかに食堂や無料演芸場、海水浴場、児童遊園などがあり、当時1日数千人の利用客で賑わったそうです。龍宮閣は竣工からわずか17年、1952(昭和27)年に火事で全焼したあと、閉園状態となりました。

現在、龍宮閣跡へ向かう道は2006(平成18)年に大規模な崖崩れがあり立ち入り禁止となっていますが、株式会社小樽観光振興公社が運営する海上観光船「あおばと」などを利用して海上から見ることは可能です。

また、小樽市総合博物館運河館では、オタモイ遊園地の資料展示を行っており、資料映像も見ることが出来ます。

2021年2月、株式会社ニトリ会長の似鳥昭雄氏がオタモイ開発の調査事業費として5000万円を小樽商工会議所に寄付するというニュースが流れました。1950年代以降、民間企業や市によって3度開発計画が持ち上がったものの、いずれも頓挫しています。龍宮閣の消失から70年経ったいま、4度目となるオタモイ開発が再び注目を浴びています。

さて、小樽市オタモイの市街地の北、オタモイ海岸にほど近いオタモイ海岸駐車場にはOtaru Photo Frameが設置されています。フレームに描かれたイラストと背景を重ね合わせると在りし日の龍宮閣が崖の上に浮かび上がり、当時の雰囲気を味わうことが出来ます。

小樽に旅行した際は、ぜひ一度足を運んでみてください。

図9.断崖絶壁の続くオタモイ海岸と唐門の建つ龍宮閣跡(左の崖の中断)、右の建物はオタモイ遊園地跡に隣接する地蔵堂

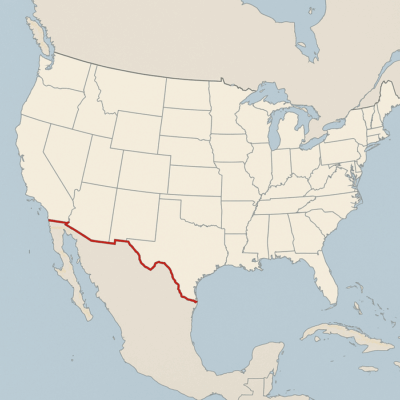

余市郡余市町 人口集中地区

北海道北西部、積丹半島の北の付け根に位置する街です。観光農園にもなっている果樹園やワインも有名ですが、朝ドラにもなった日本のウイスキーの父、竹鶴政孝がニッカウヰスキーを創業した街として知られます。

図10.令和2年国勢調査結果による余市町人口集中地区注

人口集中地区名:余市郡余市町(よいちぐんよいちちょう) 人口集中地区 場所:北海道余市郡余市町大川町(おおかわちょう)一・八丁目・十六~二十丁目のそれぞれ一部、大川町二~七・九~十五丁目、栄町(さかえまち)の一部、黒川町(くろかわちょう)二~四・七・九・十一~十三・十五丁目のそれぞれ一部、黒川町五・六・八・十・十六丁目、朝日町(あさひちょう)の一部、美園町(みそのちょう)の一部、入舟町(いりふねちょう)の一部、山田町(やまだちょう)の一部

人口集中地区の人口:8100人 [平成27年:8913人]

人口増減数(平成27年との差):-813人(人口増減率:-9.1%)

人口集中地区の面積:2.69km2 [平成27年:2.84km2]

面積増減数(平成27年との差):-0.15km2(面積増減率:-5.3%)

人口集中地区の人口密度:3011.2人/km2 [平成27年:3138.4人/km2]

人口集中地区の世帯:3897世帯 [平成27年:4225世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):-328世帯(世帯数増減率:-7.8%)

最も近い人口集中地区:北海道小樽市 人口集中地区Ⅰ(直線距離:11.1km・主要道:国道5号13.6km)

図11.ニッカウヰスキー余市蒸留所のウイスキー樽

岩内郡岩内町 人口集中地区

積丹半島の南の付け根に位置する街です。かつてはニシンがたくさん獲れ、千石場所として賑わった地です。岩内町に生を受けた農学博士下田喜久三は、1924年日本で初めてアスパラガスの栽培、生産に成功しました。

なお、その後、下田博士の活躍の場所はアスパラガスの栽培に最適だった喜茂別町(岩内から倶知安町、羊蹄山を挟んで南東およそ40kmの町)に移ります。1940年当時、北海道で生産されるアスパラガスの缶詰は、日本国外から芸術品と称され、その品質は世界一とも言われました。

図12.令和2年国勢調査結果による岩内町人口集中地区注

人口集中地区名:岩内郡岩内町(いわないぐんいわないちょう) 人口集中地区

場所:北海道岩内郡岩内町高台(たかだい)ほか岩内町中心部一帯(詳細省略)

人口集中地区の人口:8753人 [平成27年:1万0272人]

人口増減数(平成27年との差):-1519人(人口増減率:-14.8%)

人口集中地区の面積:3.07km2 [平成27年:3.40km2]

面積増減数(平成27年との差):-0.33km2(面積増減率:-9.7%)

人口集中地区の人口密度:2851.1人/km2 [平成27年:3021.2人/km2]

人口集中地区の世帯:4402世帯 [平成27年:5015世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):-613世帯(世帯数増減率:-12.2%)

最も近い人口集中地区:北海道虻田郡倶知安町 人口集中地区(直線距離:18.8km・主要道:国道276号-国道276号・国道5号(重複区間)23.9km)

図13.丘から見下ろす岩内市街地

虻田郡倶知安町 人口集中地区

蝦夷富士とも呼ばれる羊蹄山の北西麓、そして海外からも多くのスキー客が訪れリゾート開発の進むニセコ連峰の東麓に位置します。後志地方の行政の中心地であり、周辺部はジャガイモの産地としても知られます。

図14.令和2年国勢調査結果による倶知安町人口集中地区注

人口集中地区名:虻田郡倶知安町(あぶたぐんくっちゃんちょう) 人口集中地区

場所:北海道虻田郡倶知安町北一条東(きた1じょうひがし)三丁目ほか倶知安町中心部一帯(詳細省略)

人口集中地区の人口:1万0117人 [平成27年:1万0559人]

人口増減数(平成27年との差):-442人(人口増減率:-4.2%)

人口集中地区の面積:2.81km2 [平成27年:3.07km2]

面積増減数(平成27年との差):-0.26km2(面積増減率:-8.5%)

人口集中地区の人口密度:3600.4人/km2 [平成27年:3439.4人/km2]

人口集中地区の世帯:5204世帯 [平成27年:5057世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):147世帯(世帯数増減率:2.9%)

最も近い人口集中地区:北海道岩内郡岩内町 人口集中地区(直線距離:18.8km・主要道:国道276号・国道5号(重複区間)-国道276号23.9km)

_ブログ用_圧縮.png)

図15.倶知安町人口集中地区の衛星写真(一般財団法人リモート・センシング技術センターの地球可視化ツール「VEGA」を利用して作図)

小樽市 人口集中地区集塊

小樽市人口集中地区Ⅰを中心に互いに2km以内で近接する人口集中地区、すなわち小樽市人口集中地区Ⅰ、Ⅱで形成される都市群であり、人口は8万人に達します。

図16.令和2年国勢調査結果による小樽市人口集中地区集塊注

人口集中地区名:小樽市(おたるし) 人口集中地区集塊

場所:北海道小樽市人口集中地区Ⅰ・Ⅱ

人口集中地区の人口:8万5585人 [平成27年:9万7104人]

人口増減数(平成27年との差):-1万1519人(人口増減率:-11.9%)

人口集中地区の面積:20.02km2 [平成27年:21.16km2]

面積増減数(平成27年との差):-1.14km2(面積増減率:-5.4%)

人口集中地区の人口密度:4275.0人/km2 [平成27年:4589.0人/km2]

人口集中地区の世帯:4万1293世帯 [平成27年:4万4902世帯]

世帯数増減数(平成27年との差):-3609世帯(世帯数増減率:-8.0%)

最も近い人口集中地区:北海道小樽市 人口集中地区Ⅲ(直線距離:6.7km・主要道:国道5号(高速道路を経由せず)8.3km)

_ブログ用_圧縮.png)

図17.小樽市人口集中地区集塊の衛星写真(一般財団法人リモート・センシング技術センターの地球可視化ツール「VEGA」を利用して作図)

注:地図で見る統計(統計GIS,政府統計の総合窓口)の地図を加工して作成、ベースの地図は国土地理院ウェブサイト

<参照>

・政府の総合統計窓口 https://www.e-stat.go.jp/

・小樽市HP https://www.city.otaru.lg.jp/

・余市町HP https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/

・岩内町HP https://www.town.iwanai.hokkaido.jp/

・倶知安町HP https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/

・一般社団法人小樽観光協会,おたるぽーたる,月刊小樽自身2022年10月号 https://otaru.gr.jp/project/otarujishin-202210otamoi

・北海道ファンマガジン,小樽市オタモイに実在した夢の巨大リゾート施設「オタモイ遊園地」の謎 https://hokkaidofan.com/otamoi-yuenchi/

・北海道新聞,Dセレクト,<デジタル発>小樽「オタモイ遊園地」の再開発は実現するか ニトリHDが支援、高まる期待 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/764331/

・フリー百科事典『ウィキペディア

-1-400x400.png)