10.05

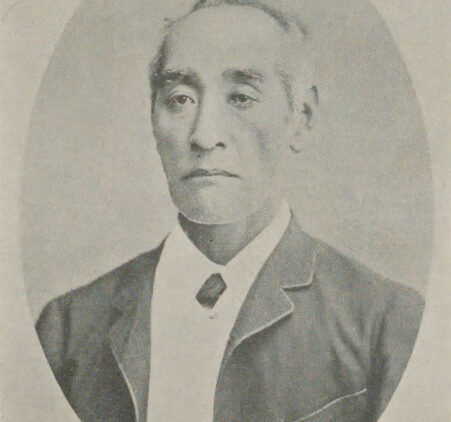

国勢調査特集!日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどる(その1)

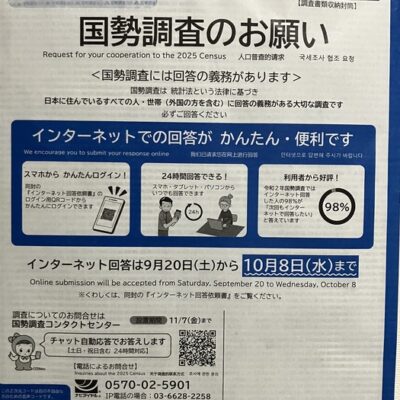

今年は5年に1回の国勢調査の年です。

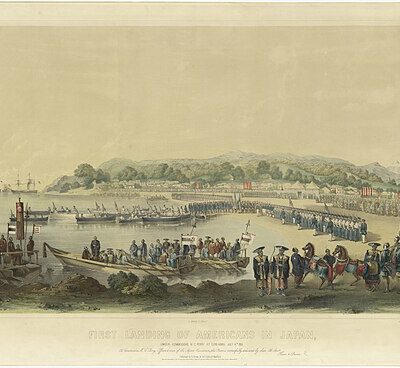

そこで、我が国の国勢調査の萌芽とも言える駿河国人別調、そして甲斐国現在人別調を行った日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどっていきたいと思います。

今回はその第1回目です。

長崎に生まれ医学を志す

杉亨二は、1828(文政11)年肥前国長崎(今の長崎県長崎市)に生まれました。初名を純道といいます。

わずか9,10歳で両親と死別、孤児となり祖父の友人上野俊之丞が経営する時計店「上野舶来本店」に住込み奉公に入ります。

上野俊之丞という人は公儀の時計師で器用な人であり、時計の他寒暖計や晴雨計、測量機械なども造り、その傍らで薬剤も調合していました。

この店はオランダから来た書物を含む舶来品を扱っていたため、緒方洪庵、緒方摂蔵、手塚律蔵、村田徹斎など多くの蘭学者が出入りしていました。

特に緒方摂蔵は、杉の境遇を哀れみ医範提綱注1を読むことを進めます。この本との出逢いが、杉が医学の道を志すきっかけとなりました。

蘭学を学ぶため長崎から大村、大坂、そして江戸へ

杉が16、7歳になった年、大村藩の藩医となる村田徹斎を手伝うため大村(現在の長崎県大村市)に向かいます。

大村では、藩の学校に通わせてもらえると期待したものの、学校が城中にあり他国のものが入れないといわれ、また村田の手伝いで薬を作るのに忙しくあまり勉強もできず3、4年を過ごします。

1848(嘉永元)年、お金はありませんでしたが縁あって大阪まで渡り、緒方洪庵のところで許されて按摩稼ぎをしながら適塾の塾生として蘭学を学びます。

ところが3ヶ月ばかり過ぎたころ、脚気にかかり大村に帰ることとなってしまうのです。

翌1849(嘉永2)年になってやっと好機が到来します。村田徹斎が江戸詰となり、杉は村田に伴われ江戸に出ることになったのです。

江戸では、はじめ手塚律蔵に蘭学を学び、次いで坪井信良の元でオランダの医学書などの写本を行います。

このとき、坪井の紹介で信州松代藩村上英俊注2を手伝い、仏蘭西字書蘭仏対訳ハルマ注3を翻訳、編集しました。

ちょっと短かったですが、今回はここまで。次回は、杉田成卿、勝海舟との出会いから統計学を志すまでを綴りたいと思います。

注1 医範提綱:1805(文化2)年刊行の津山藩医の宇田川玄真によるベストセラー医学書

注2 村上英俊:医師、洋学者、フランス学者。日本で初めてフランス語を習得したことで知られ、仏学始祖と言われる。

注3 仏蘭西字書蘭仏対訳ハルマ:オランダ、ユトレヒトの出版業者フランソワ・ハルマが著した蘭仏辞典を元に日本人によって編纂された蘭日辞典の総称。

<参照>

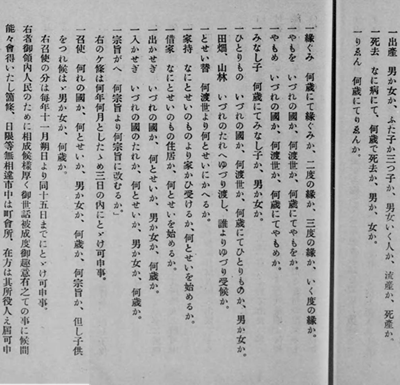

・河合利安編, 杉八郎出版, 大正7年, 杉亨二自叙伝, 国立国会図書館デジタルコレクション

・日本近代統計の祖 杉亨二, 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/museum/shiryo/sugi.html

・・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

-1-400x400.png)