10.13

国勢調査特集!日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどる(その2)

今回は日本近代統計の祖、杉亨二の足跡をたどる第2回目です。

杉田成卿、勝海舟との出会い、そして老中阿部正弘の側近の妹、中林きんとの結婚までをたどっていきます。

杉田成卿の門下となり、奥平邸で若者に蘭学を教える

仏蘭西字書『蘭仏対訳ハルマ』の翻訳・編集に携わり、松代藩士・村上英俊より若干の謝礼を受け取った杉亨二は、その資金を元に嘉永5年(1852年)、杉田成卿の私塾に入門しました。杉田成卿は、蘭医であり『解体新書』の著者の一人・杉田玄白の孫にあたる人物で、当時は洋学の権威として諸藩の志士たちからも教えを請われていました。

図1.杉田成卿,藤浪剛一『医家先哲肖像集』より

杉田のもとで学問に励むうちに、杉は松前藩士・下國主殿から、兵術書『三兵答古知幾(さんぺいたくちき)』の原書を託され翻訳に取り組みます。この書は、プロイセンのハインリヒ・フォン・ブラント将軍の著書をオランダ語に訳したものを、幕末の蘭学者・高野長英が邦訳したもので、歩兵・騎兵・砲兵の三兵科による戦術体系を紹介したものです。

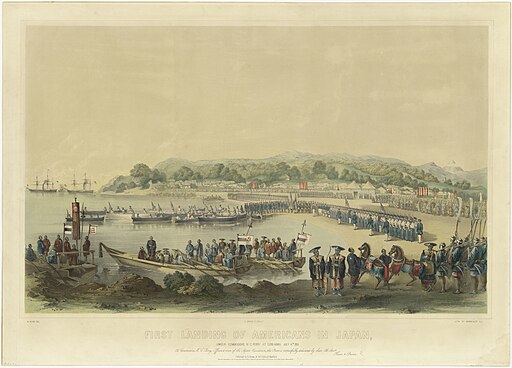

この頃、嘉永6年(1853年)にはペリーが東インド艦隊を率いて浦賀に来航し、江戸市中は300年の太平の世を破る騒然とした空気に包まれました。杉の自伝によれば、「市中は鼎の沸くような大騒ぎ」となったと記されています。

その後、杉は杉田の許しを得て、下國主殿と親交のあった中津藩(現在の大分県中津市周辺を領有した藩、奥平氏)の藩士・岡見彦藏および武田権兵衛の依頼により、築地鉄砲洲の奥平家中屋敷にて邸内の若者たちに蘭学を教授することとなりました。

勝海舟との出会い、そして老中阿部政弘の顧問に!

奥平家の江戸屋敷で蘭学を教えていた杉亨二は、藩内の対立や不穏な噂に不快を感じ、即日屋敷を辞して去りました。その後、幕府の旗本であり海防の専門家として名高かった勝麟太郎(後の勝海舟)の存在を知り、面会を求めて訪ね、勝の私塾で書生として仕えることになります。

勝の塾で蘭学を教えていた頃、杉は教え子の伊沢謹吾を通じて、その父・伊沢政義(美作守)と親しくなります。伊沢政義は浦賀奉行を務め、ペリー来航時には副使アダムスと酒宴を交わすなど、冷静かつ柔軟な外交姿勢で知られた人物です。

同時期、幕府の若年寄・水野忠央(土佐守)からの依頼を受け、杉は市ヶ谷浄瑠璃坂にあった水野家の私塾「丹鶴(たんかく)書院」注にて蘭学を教授することになります。

やがて安政3年(1856年)、勝海舟が長崎海軍伝習所へ赴くこととなり、杉も随行を希望します。ところが、勝が提出した随行者名簿に記された杉の名が、幕府老中・阿部正弘(伊勢守)の目に留まり、「ぜひ我が家に仕えさせたい」との要請が入ります。杉は一度は辞退しますが、伊沢政義の説得を受けて阿部家の侍講(顧問)として仕えることとなりました。

図2.阿部正弘公肖像画,二世五姓田芳柳筆 福山誠之館蔵

阿部家では、藩の先輩であった石川和介の媒酌により、阿部家側役・中林勘之助の妹・きんと結婚しました。この縁により、杉は阿部家の信任を得て、後に幕府の蕃書調所教授手伝として登用される道を歩むことになります。

ここまで、杉亨二が阿部正弘の信任を得るまでをたどりました。次回こそ、統計学との出会いを書きたいと思います。

注:丹鶴書院 現在の和歌山県新宮市にあった新宮城の別名丹鶴城からその名がある。水野忠央は丹鶴書院の蔵書の中から国史、記録、故実などを厳選し、丹鶴叢書として出版した。

<参照>

・河合利安編, 杉八郎出版, 大正7年, 杉亨二自叙伝, 国立国会図書館デジタルコレクション

・日本近代統計の祖 杉亨二, 総務省統計局 https://www.stat.go.jp/museum/shiryo/sugi.html

・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

・コトバンク,三兵答古知幾

・馬場 国博,【福澤諭吉をめぐる人々】杉亨二,三田評論ONLINE https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp/around-yukichi-fukuzawa/201702-1.html

-1-400x400.png)